はんだ付けをマスターしよう!

はんだ付けとは?

「はんだ付け」とは、簡単に言うと「はんだ」と呼ばれる合金を熱によって、溶かして固めることにより、電気的に接合する技術のことをいいます。(日本はんだ付け協会引用)

どうやってはんだ付けをするの?

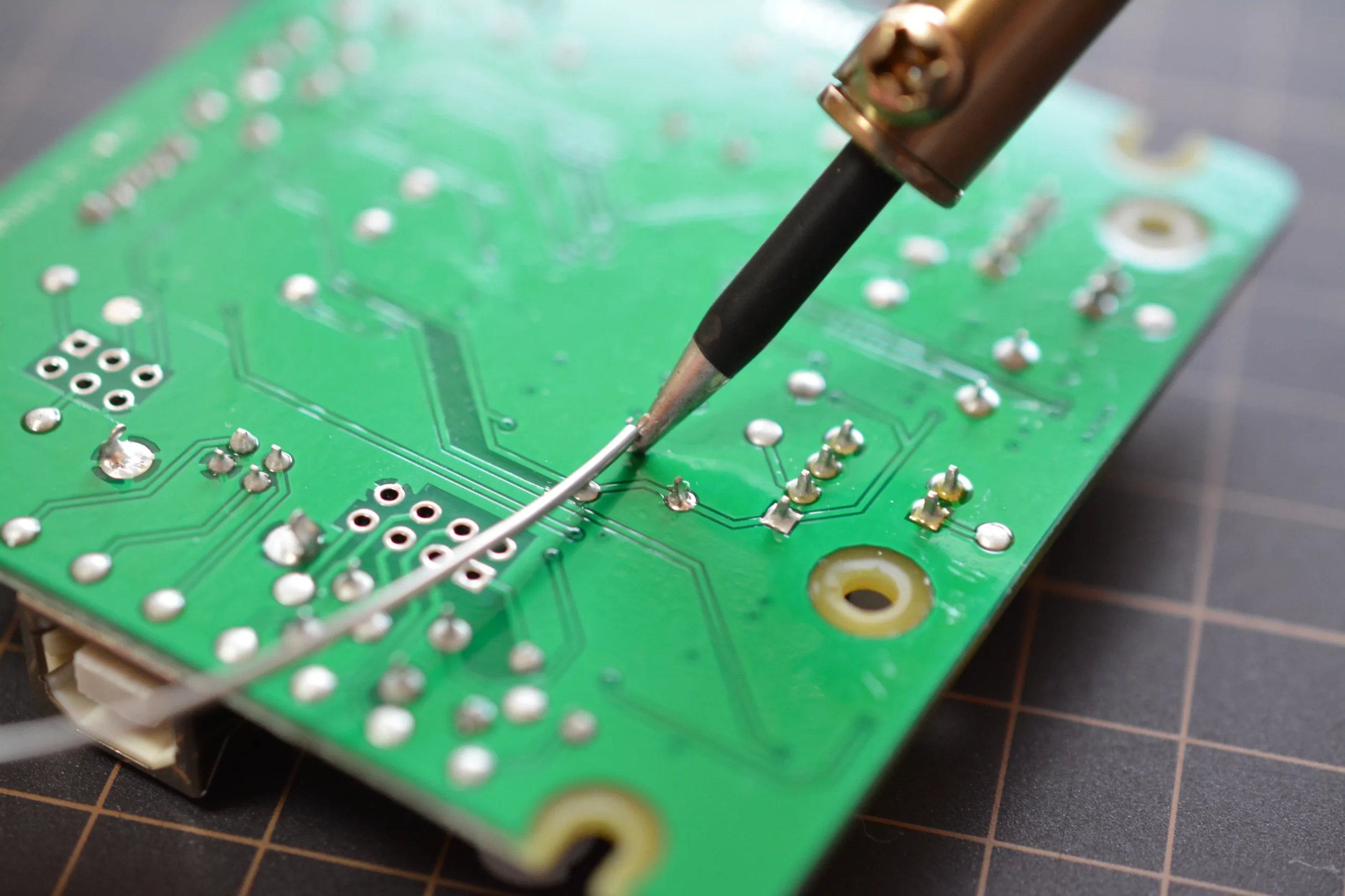

はんだ付けは手順さえ覚えてしまえば基本的には単純作業の繰り返しです。手順については以下の画像又は動画のようにまずはんだ付けをする面をはんだごてで温めたあとにはんだを流し、はんだ→はんだごての順ではんだ付けをする面から離します。

画像:山本研究室引用

動画:HAKKO公式YouTube引用

どんなはんだ付けをするの?

県大会では県によりますが設計制作・制御対象と呼ばれる2つの基盤をはんだ付けします。はんだ付けの数は制御対象の方が多く時間がかかる為、練習をして素早く終わるようにすることが大切です。また少しはんだ付けから離れますが、両基盤ネジ締めの場所が4箇所づつ(計8箇所)ありますがそのネジ締めはしっかりとドライバーを使い緩まないようにすることが大切です。このページでははんだ付けの詳しいやり方、設計図の書き方などを詳しく学んでみましょう!

目次

1. 配線図ってなに?

2. 配線のルールってどんなのがあるの?

3. 配線図を書いてみよう!

4. はんだ付けをしよう!

配線図ってなに?

配線図とははんだ付けをするにあたってどことどこをはんだ付けすればよいか、どうしたら簡単かつ短時間ではんだ付けができるかという点で非常に重要です。

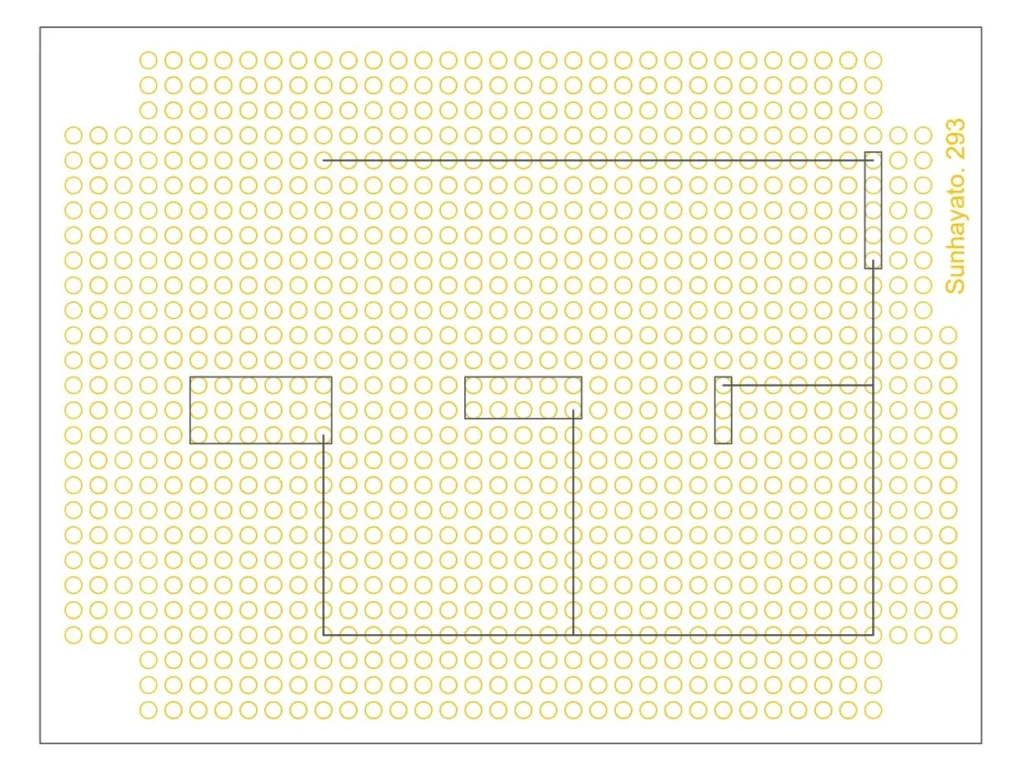

これは一つの配線の例ですこの配線はルールだけではなく配線の見た目、バランスも考えて作られています。それではどんなルールが有るのか、ある地区を例に上げて確認してみましょう。

配線のルールってどんなのがあるの?

配線図を書くにあたっていくつかルールが存在します。そのルールは各地区大会などにより多少異なる事があるかもしれませんが大まかなルールは同じです。それでは全国基準(第24回基準)でルールを確認していきましょう。

ルール1

炭素被膜抵抗器(以後『抵抗器』)はカラーコードが下から上、左から右に読めるように取り付ける。

今回使う抵抗器は主に線が4本のものをつかいます。そのため基本的には一番最後の線の色は金色となり、上または右側に金色のラインがあれば良いことになります。

ルール2

抵抗器はユニバーサル基板(以後『基盤』)に密着して取り付ける。また浮き判定は基盤から0.5mm以上とする。

ルール3

抵抗器の取り付けピッチは6ピッチとする。

ルール4

ボックスコネクタ、タクトスイッチ、フォトインタラプタもルール2同様密着して取り付ける。また浮き判定は同様0.5mm以上とする。

ルール5

抵抗器の左右のリード線はバランスよく取り付け、無理な力を加えないこと。

ルール6

抵抗器以外の部品は基盤に対して垂直に取り付けること。各部品の曲がり判定は部品下部から上部にかけての傾き幅が1mm以上とする。

ルール7

突き出し寸法は0.5~2.5mmとし、2.5mmを超えるものは切断してはんだ付けすること。ただし、ボックスコネクタ・ピンヘッダ・各スイッチの足は切断しないこと。

これは主なルールで詳しく見てみるとこれよりも詳しいルールがあります。また、年の変化によってルールが変わる可能性があるため詳しくは配られた資料を見ることが大切です。

配線図を書いてみよう!

ここからは実際に配線図を書いてみましょう。配線図は大まかな順番と一定のルールが分かれば後は自分の好きなように書くことができます。ここではそのおおまかな手順と一定のルール、各ポイントなどを1つずつ書いていこうと思います。

手順1

コネクタ・各スイッチを書く

コネクタ・各スイッチを書きます。ポイントとしてはコネクタ・各スイッチ間隔は5マス空けて配線に余裕が持てるようにすること、各スイッチはできるだけ中央ラインに合わせて書くことです。また、図のようにコネクタを高めの位置に設置することではんだ付けの工程を減らすことが出来ます。

手順2

マイナスの配線を書く

マイナスの配線を書きます。ポイントは出来るだけ線を短くできるようにすることですが、この図をよく見てみると気づくかもしれませんが、上下に空くスペースを出来るだけ揃えるようにしています。しかし今回例で出している配線はフォトインタラプタがLOWな為完全に合わせることが出来てませんが、LOWではなくHIGHの場合は出来るだけ合わせることで見た目が良くなるため、大会時判断をする人に好印象を持たれるかもしれません。

手順3

プラスの配線を書く

プラスの配線を書きます。ポイントは特にありませんが強いて言うなら手順2同様出来るだけ短くしたほうがはんだ付けが楽かもしれません。

手順4

抵抗とジャンパー線を◯で書く

抵抗とジャンパー線を丸で書きます。この図では10KΩ抵抗をオレンジ・180Ω抵抗を青・ジャンパー線を紫で四角く囲っていますが、実際には両端のはんだ付けをするポイントを丸で表すだけで良いです。ポイントとしては、はじめの方など、どこにどの抵抗をいれるのか・ジャンパー線を使うのか?が分からなくなりそうなのであれば、180Ω抵抗とジャンパー線のみ丸と丸の間に「180」や「JP」などといった目印を書けば良いです。

手順5

抵抗と各スイッチを繋げる

抵抗と各スイッチをつなげます。ポイントは特にはありませんが、強いて言うならあまり複雑な形状にならないよう気をつける事が大切です。また、これは『はんだ付けをしよう!』の内容にはなりますが、はんだ付けは隣り合ったマス目同士のはんだ付けや、はんだ付けをする箇所が隣などという詰めてはんだ付けをすることは出来るだけ避けるようにしましょう。隣り合ったマス目同士のはんだ付けは非常に難易度が高く、また流すハンダの量が多ければ隣に流れて繋がってしまうかもしれません。

手順6

コネクタと抵抗を繋げる

コネクタと抵抗をつなげます。コネクタと抵抗のはんだ付け箇所の関係はコネクタは下から2番目から上から2番目までの計3つのピンが各スイッチの出力端子です。その為、下から順に一番近いスイッチに接続していきますが、接続する場所は基本的には10KΩ抵抗の下側の足です。間違ってもジャンパー線や180Ω抵抗に繋げないようにしましょう。また、フォトインタラプタ(図でいう中央のスイッチ)は特殊でHIGHとLOWで抵抗の位置、ジャンパー線の有無が変わります。これだけは覚えるしか無いため、頑張って2パターン覚えましょう。

フォトインタラプタがLOWの回路(中央フォトインタラプタ10KΩオレンジ色・180Ω青色・ジャンパー線紫色)

フォトインタラプタがHIGHの回路(中央フォトインタラプタ10KΩオレンジ色・180Ω青色)

はんだ付けをしよう!

それでははんだ付けをしてみましょう。はんだ付けについては実はあまり言うことがありません。理由としてははんだ付けの順番というのは人それぞれだからです。また、記者が推奨するはんだ付けの順番は配線図と全く同じ順番ですることです。その中で少しポイントがあるのでそれを見ていきましょう!

ポイント1

はんだ付けは枝状になるような順でしていく

はんだ付けは出来るだけ枝状になるような順番でしていきましょう。理由はそうすることで両側がもうはんだが持ってあってはんだ付けしにくい💦という現象を減らすことが出来ます。

ポイント2

抵抗器・ジャンパー線のはんだ付けは逆ピンセットを使う

抵抗器・ジャンパー線のはんだ付けには逆ピンセットを使いましょう。逆ピンセットとは、名前の通りピンセットと逆の動作、つまり握ると先が緩んで離すと先が閉じる仕様になっており、簡単に抵抗器やジャンパー線を固定する事が出来ます。またコネクタでも使えるかもしれませんが筆者は実際にしたことが無いため分かりません。

ポイント3

あまりはんだ面(ランド)を触らない

はんだ面(ランド)を触ると錆びてしまう恐れがあるのであまり触らないようにしましょう。また、手袋を使う際は手袋を手にしっかりはめて使ったほうが良いと言われるかもしれません。

最後に

はんだ編は以上となります。はんだ付けは練習の積み重ねです。少しでもサボってしますとすぐに下手になってしまいます。そのためはんだ付けは継続して1週間に1回以上練習をすることがおすすめです。この記事を読み、理解をして大会で良い成績が取れるよう頑張りましょう!